遭遇日伪和蒋宋的巧取豪夺,刘氏企业日薄西山

览尽春光日,盛极而衰时,高速扩张蕴含着危机。1933年,受世界经济危机的影响,中国百业萧条,许多企业倒闭,刘氏企业也大多陷于衰退,由于扩张过度,资金吃紧,进退唯谷。刘鸿生在给长子刘念仁的英文信中说:“我的各项企业,同其他企业一样,也遭受很大损失。”“今年已经是够坏了,但是,根据我的观察,1934年比今年要更坏。”“我敢说,我不是一个悲观主义者,但在经济方面没有一样能使我乐观。我们确实是在黑暗中摸索,并且丝毫不知道这个黑暗路程何时能够走完。为了在危机下挣扎,我不得不更加尽力来经营我的各项事业。因此,我感到用脑过度、精疲力竭,而迫切需要我的儿子们的帮助。”到1935年、1936年,逼索欠债和存款的纷至沓来,四面楚歌,他穷于应付,刘氏企业集团岌岌可危,大有倒闭之势。包括他企业内的亲信部下、亲属都纷纷把存款改为借款,索要多出10倍的抵押品。这是他创业十五六年以来遭遇最大的一次危机。

就在此时(1936年2月),宋子文想趁机吃掉刘氏的全部企业,派刘攻芸找他,建议组织大托拉斯持股公司,把他的所有企业集中起来经营,宋家的资本可以支持他。当时刘鸿生处境极为艰难,口头上勉强同意了。捱到下半年,市场开始好转,此事当然作罢。

刘鸿生宏大的托拉斯计划由于“八一三”淞沪抗战爆发而彻底破灭。全面抗战爆发后,刘氏企业因大多在上海租界外,被日军占领。刘鸿生毅然担当起中国红十字会总会副会长、上海市伤兵救济委员会会长和上海市抗日救国物资供应委员会总干事的重任,负责救济物资的募集和调度,还叫几个儿子刘念智、刘念孝、刘念忠协助办理伤员救护工作,表现出有良知企业家的社会责任。1938年,日本军部代表威逼利诱刘鸿生出任伪上海市商会会长。刘鸿生宁为玉碎,不为瓦全,选择了与国家民族同患难、共命运的道路。无法在上海立足了,便在6月的一个冬夜,乔装登上英商太古轮,远走香港。刘氏在沪产业遂被日军以“敌产”接管,财产损失超过1000万元。刘在香港略作休整,就亲赴广东、广西、贵州、云南及四川等地考察,准备投资设厂,重振旗鼓。

当时西南大后方经济异常落后,物资匮乏,急需能人来打开工业生产局面,蒋介石亲自召见刘鸿生,希望他主持建立后方工业基地,并向刘鸿生承诺,“我保证偿还你损失的1000万元,只要你能提供机器设备和专业人才,要钱给钱,要原料给原料。”

既然是为了抗日救国,刘鸿生就责无旁贷立刻行动起来,首先在长寿和重庆两地筹建中国火柴原料厂和中国毛纺织厂。1939年,他命四子刘念智秘密返沪,设法将浦东章华毛纺织厂的机器拆迁内地,刘念智重金雇佣一个瑞士籍的犹太人,历经千难万险,花6个月时间从日军的眼皮底下将500余吨纺、织、染等设备器材从浦东偷运入租界装箱托运,原计划由越南海防转运昆明。由于法军在欧洲失利,时为法殖民地的越南很快掌握在日军的魔爪下。刘念智迫不得已,只得临时决定将器材由香港经缅甸仰光转运重庆。然而,由于交通阻塞,器材运到仰光后滞留了将近一年,始终无法运回国内。尽管刘鸿生想方设法从蒋介石侍从室弄了几张“予以紧急启运”的“委员长手谕”,但军统局控制的西南运输公司忙着发国难财,置“手令”于不顾。万般无奈之下,他只得再派刘念智飞赴仰光,亲自办理转运。

刘念智抵仰光后发现,当地待运货物堆积如山,从各路来的转运人员密集如蚁。西南运输公司管理混乱,贪污成风,根本不可能依靠这样的官僚机构完成运输。于是他决心自购12辆美国道奇卡车,依靠自己的力量来完成500吨的运输任务。从仰光到重庆全程2500英里,都是高山峻岭,路途艰险。特别是从贵阳到重庆这一段,要绕过72道弯,坡度急,路基差,几乎每天都要发生翻车事故,令人胆战心惊。刘念智亲自率领车队前后来回了5次,自己也尝到了翻车滋味,幸而没有死伤。路途艰险不说,单是关卡林立,贿赂盛行,就令人苦不堪言。车队好不容易到了战略要地腊戍,与云南边城保山遥遥相望了,岂料西南运输公司奉交通部长俞飞鹏手令,不许这些纺织机件装车内运。交涉无果,一等再等,结果等来1942年4月日军占领腊戍!在中国远征军大溃败中,300吨纺织机械不知流失何方;刘念智的车队和别的运输车队向保山行进,敌机跟踪轰炸。保山一炸,死伤达5000人,尸横郊野,血染沟渠。仅和他同行的7人中,就有3人失踪,1人伤重死亡。刘念智走野人山原始森林,九死一生,方回到重庆。

历经千难万险,只有少部分设备运到大后方。同时,刘氏企业的纺织工、挡车工、机修工等熟练工人,也应刘鸿生的召唤,纷纷不远千里,艰苦跋涉来到大后方。

机器东拼西凑勉强装配起来了,厂房也有了,只等钱这个“东风”了。但是在大后方能拿出资本的只有蒋、宋、孔、陈四大家族,刘鸿生不得不仰赖国民政府及官僚资本的支持,只能用拆来的机器入股。在战时经济政策下,政府减少对刘鸿生企业的贷款,改由四大家族投资,刘鸿生实际上成了一个“上不着天,下不着地,被架空的总经理。”整个抗战时期,刘鸿生直接或间接投资后方各省的企业有18家,投资总额近千万元。但他在一片空地上创建起来的刘氏企业,不断遭到官僚资本的侵吞,“每一次增资,刘家的资本就被削弱一次”,各个工厂公司的董事长都由这几家的要人担任,结果“我们刘家的所有资产等于白白奉送给他们,我们将变成一个微不足道的小股东,我这个总经理变成了他们的小伙计了”。到1945年,这18家企业中,官股已占总股份的4/5,私股只剩下1/5,真令人有“为谁辛苦为谁忙”之叹。

抗战胜利后返回上海,刘鸿生艰难恢复、重整原有的企业,并有所扩展,但在外货大量倾销、恶性通货膨胀、金圆券巧取豪夺中,刘鸿生悲观绝望地看着所属的工业企业陷于停工与减产,而被迫走上了商业投机之路。1948年国民政府推行币制改革,蒋经国跑到上海“打老虎”,强迫刘鸿生将黄金800条,美钞230万元和银元数千元换成金圆券,到头来变成一捆废纸。

决定中国命运的三大战役结束了,国民党政权行将覆亡。作为一个国共双方都了解的民族资本家,何去何从,刘鸿生彷徨、苦恼、害怕。他一度想赴台、去港,但举棋未定,不敢贸然行事。

他的六子刘念悌(即刘公诚,在抗战时奔赴延安,当年刘鸿生为了给自己留一条退路,曾秘密资助5000元,刘念悌用来筹建了延安自然科学研究院),是中共地下党员,在刘家讨论紧急应变的“家庭会议”上,一再劝说父亲坚定信心,把企业留下来,说共产党的政策是保护民族工商业的,不必怀疑疑虑。但在刘家,念悌是小兄弟,人微言轻。他的意见得不到重视。

1949年4月23日,南京解放。随后,新华社的一则广播传到了刘家:“请刘鸿生先生留在上海,不要走。解放军保证按照‘发展生产,繁荣经济,公私兼顾,劳资两利’的政策,保护刘氏所有工矿企业,保证刘先生全家人身安全……”刘鸿生感触颇深,权衡利害,决定留在上海看局势,但是刘公馆已被国民党特务严密监视,上海社会局长陈保泰每隔1小时与刘鸿生通一次电话。眼看危险已迫在眉睫,刘家人正欲以心脏病发作为由把他藏往中山医院时,陈保泰带着武装上门了。“汤总司令有请,蒋总统已派来专机,请刘老先生飞广州,参加紧急会议,共商国是。”不由分说被架走了。刘鸿生毕竟是风雨中人,眼看在广州的国民党行政院及各部乱成一团,就趁乱逃往香港一走了之。

选择公私合营之路,甘为国家富强牺牲私利

八年抗战,三年解放战争,见证了中国民族工业的日落黄昏,见证了一个灰暗时代的结束,也见证了一个崭新时代的到来。刘鸿生并没有留恋香港。次子刘念义来迎了,他说再等一下,这一等等来了新中国的成立。不久,周恩来果然派专人来港做滞留在那里的上海工商界人士工作了。他感慨地说:“我已是年过花甲的人了,我的事业都在国内,我怎能留在海外做‘白华’!”他对念义说:“当年在重庆时曾有幸两次见到过周先生,他谦虚平易,丝毫没有国民党那种大官架子,当时我曾可惜他是位共产党人;现在他是新中国的总理了。他来请我们回去,感佩,感佩!”

刘鸿生与刘念义乘太古轮直驶天津。甫抵津,就接周总理邀他赴京的电报。他终于和周总理促膝面谈了。总理详细询问了在港上海工商界人士生活和思想情况后说,共产党的政策是保护民族工商业者私人财产的,包括工商企业和一切生活资料。民族工商业者可以保留过去的生活嘛,不要有什么顾虑,刘氏企业将会得到政府的保护。周总理坦率的态度,让刘开始消除了心中的疑虑。

返沪后,刘鸿生成了陈毅市长的座上常客。作为“守法户”,他平安度过“五反”运动。刘鸿生先后当选为上海市人民政府委员、华东军政委员会委员、中国人民政治协商会议全国委员会委员、全国人民代表大会代表、全国工商业联合会常务委员、中国民主建国会中央常委等职,为解放初期上海的经济恢复尽心尽力,做出了贡献。

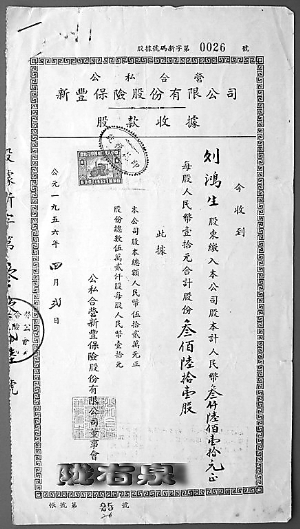

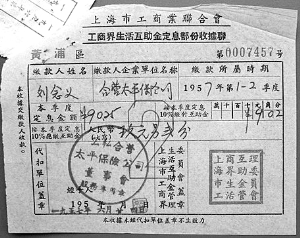

新中国建立后的建设成就,使刘鸿生对共产党的态度由信赖、佩服转为真诚拥护。1954年,刘鸿生代表刘氏企业集团正式向政府申请公私合营,当年7月1日,章华毛纺织厂第一个被国家批准实行公私合营,有力地推动了整个毛纺织业的社会主义改造。至1956年初,价值2000多万元的刘氏企业集团全部实现了公私合营(刘家享受五厘定息,生活宽裕),进入一个新的发展时期。1956年10月1日,作为中国仅次于荣氏家族的最富有资本家的刘鸿生,病榻上平静地闭上了眼睛,享年68岁。“定息可以分取,但不要多取……拿多了对你们没有好处……”这是刘鸿生留给家属的最后一句话。

时任上海市工商联副主席的胡厥文曾赋一铭,高度评价刘鸿生的一生:“明察秋毫,恢恢大度。创业惟新,不封故步。细大不捐,勤攻所务。爱国心长,义无反顾。”

【主要参考资料】:

《中国十买办》(徐矛主编/上海人民出版社/1996年4月第1版)

《刘鸿生企业史料》(上册/上海社会科学院经济研究所/上海人民出版社/1981年)

《大商人》(傅国涌著/中信出版社/2008年)

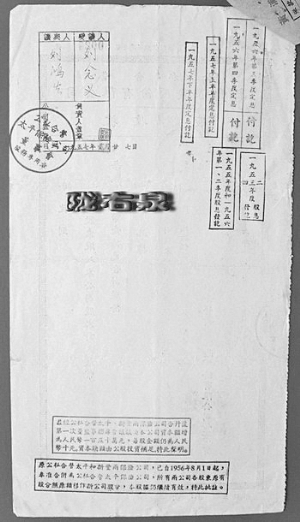

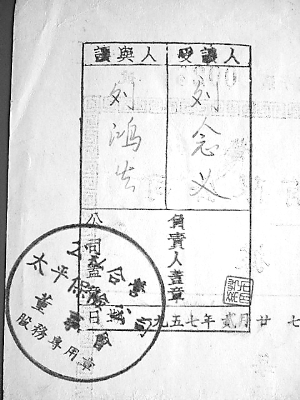

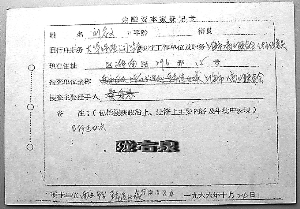

背股份过户记录(刘鸿生转让给次子刘念义)。