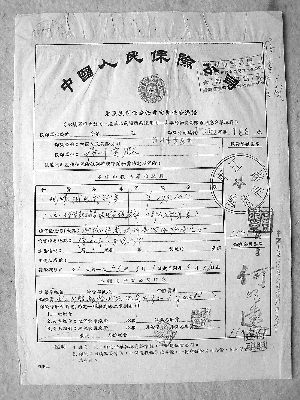

中国人民保险公司1955年签发的一张强制保险保单。

新中国成长 保险担大任

新中国成立后,为了巩固新生的革命政权,恢复在旧中国遭到严重破坏的国民经济,保障国家财产和人民生命的安全,中国人民保险公司借鉴当时苏联办理强制保险的经验,于1950年9月向中央人民政府提出了对国有资产和部分旅客实行强制保险的建议。

1951年2月3日, 中央人民政府政务院作出了《关于实行国家机关、国营企业、合作社财产强制保险及旅客强制保险的决定》,同年4月24日,政务院财经委员会发布了《关于颁布财产强制保险等条例的命令》,同时,公布了由中国人民保险公司拟定的《财产强制保险条例》、《铁路车辆强制保险条例》、《船舶强制保险条例》以及《铁路旅客意外伤害强制保险条例》、《轮船旅客意外伤害强制保险条例》、《飞机旅客意外伤害强制保险条例》,并指定中国人民保险公司为办理强制保险的法定机关,强制保险首次在中国开展起来。

根据《财产强制保险条例》的规定,财产强制保险的对象是国家机关、国营企业及县以上合作社;保险标的物为建筑物及其装修等财产;中国人民保险公司担负由于火灾、洪水、雷电等所致损失的责任;保险期限为一年;保险金额一律以投保时财产的实际价值为准。保险费率按一等到三等建筑物收取差额费率,从最低0.75%。到最高32.00%。不等,其中机动车辆保险费率为2.00%。。

按照条例规定,投保单位应于条例公布之日起3个月内,将应保财产填具定式投保单送交保险公司,由保险公司签发保险凭证。不按期交纳保险费者,将加收滞纳金。

为了加强强制保险的宣传和领导工作,政府部门和保险公司都做出了积极的努力。1951年2月13日,《人民日报》发表了《必须实行强制保险》的社论,当时的保险主管机关中国人民银行总行也邀请中央财经系统各部讨论和部署强制保险工作。

条例下发后,中国人民银行多次下达指示,要求人民银行各级行处要积极支持中国人民保险公司开展业务,凡人保公司尚未设立机构的地区,均由人民银行成立特约代理处办理保险业务。

中国人民保险总公司为了加强对强制保险的领导工作,专门成立了领导小组,确定了“重点掌握,全面推进”的原则,并主动与在京的中央行政机关、国营企业的主管部门及合作总社联系,力求从上到下全面开展业务。

各地保险公司分支机构也积极行动起来,广泛宣传、依法管理,强制保险业务很快在全国开展了起来。到1952年底,全国国营企业、合作社、县以上的国家机关所属财产已全部投保。

保险历史见证国家中兴

由于当时人保公司成立才一年多,机构还比较少,办公条件十分简陋,专业人员也不多,对于办理政策性很强、面广量大的强制保险业务,确实存在很大的困难。但是,广大保险干部为了配合恢复国民经济这一中心工作,靠着满腔的革命热情,克服种种困难,使强制保险业务得以顺利开展。

从笔者收集到的一些人保公司办理强制保险的老保单来看,既有用印刷机印制的套有红色保徽和公司名称的正规保险凭证,又有手工刻写蜡纸用油印机印制的简易保险单证;既有用打字机膳制的保险单,又有用钢笔和圆珠笔套复写纸手工填写的保险单;既有国家机关、企业单位填报的保险单证,又有人民银行等代理单位签发的保险单证。这些老保单不但真实记录了我国首次开展强制保险业务的情况,而且从一个侧面反映了保险业在建国初期的发展状况,具有很高的史料价值。

从1953年起,随着国家经济政策的调整,国家机关及部分事业单位因保险费直接列入国家报销的范围而退出财产强制保险。中国人民银行系统的财产也从1954年起不再参加强制保险。

1955年,在社会主义改造即将完成时,由于理论上把全民所有制之间的交换视为产品交换、因而认为国营企业的财产保险是“倒口袋”,遂停办了铁路、粮食、地质、邮电、水利和交通六个系统的财产和铁路车辆、船舶的强制保险,对各专区和县属示范性农场、民航局的财产也停止了强制保险。

在当时错误地认为“一大二公”以后,人民群众的生老病残和国家财产的灾害事故统统可由国家和集体包下来,保险在中国已完成历史使命,没有继续存在的必要。

受此影响,1958年12月在武汉召开的全国财经会议上,国家决定立刻停办国内保险业务,持续了8年的强制保险业务也随之全面停办。

2006年7月1日,经国务院第127次常务会议通过,《机动车交通事故责任强制保险条例》开始施行。时隔半个多世纪,强制保险又在我国恢复办理。虽然这次开办的强制保险的险种、范围、承办公司等与以往有很大的区别,但是国家开办强制保险业务,依靠保险的手段促进改革、保障经济、稳定社会、造福人民的愿望和目的没有改变,在新的社会政治经济形势下,保险将会在经济补偿、资金融通和社会管理等方面发挥出更大的作用。