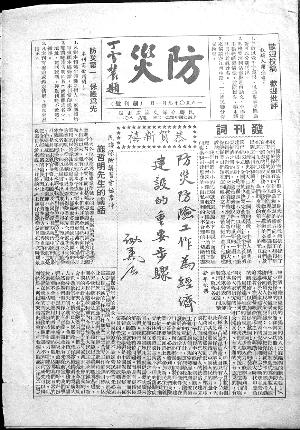

《防灾》创刊号民联分保交换处出版

《防灾》创刊号局部文字1

《防灾》创刊号局部文字2

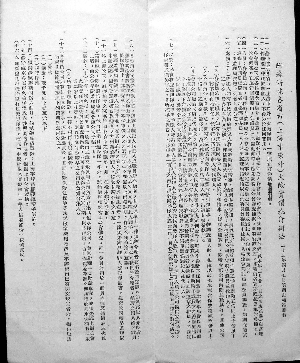

大上海保险股份有限公司分保合约

大上海保险股份有限公司分保合约(局部放大)

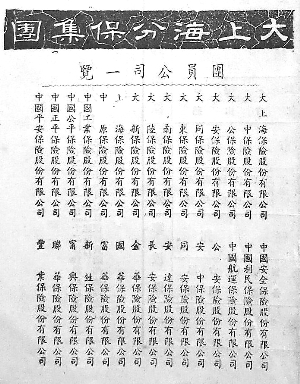

“大上海分保集团”团员公司一览表(局部)

“大上海分保集团”苏浙皖京各省市火险保价规则

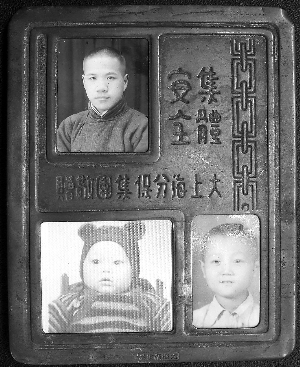

“大上海分保集团”敬赠“集体安全”金属小像夹

“大上海分保集团”敬赠“集体安全”金属小像夹(背面)

民联分保交换处制的“火烛小心”宣传广告

艰危时世重洗牌:三重势力控制再保险市场

抗日战争胜利后,国民政府财政部于民国34年(1945年)9月28日公布《收复区商营保险公司复员办法》,同年10月23日财政部饬令凡在敌伪政府核准设立的保险公司一律停业清理。还有一些新建公司陆续成立,分保集团相应重新组合,大上海改组为大沪分保集团。调整后的成员有大沪、大东、大南、大安、中国航运、中国统一、永大、好华、利华、裕商、大达、大丰、中国保平、永安、先施、永宁、合安、东南、南隆、华盛、宁绍、上海联保等。

在当时的中国再保险市场上,有三种势力控制再保险业务:一是以国家财政为后盾的官僚资本再保险公司,以“中央信托局产物保险处”最具代表性。根据有关法律的规定,“中央信托局”不仅办理强制再保险业务,而且还被赋予集中办理再保险业务的特权,拥有大量再保险业务。1946年在华联产物保险公司的基础上,由“中央信托局”参股控制在上海设立了“中国再保险公司”,张昌祈任总经理。其全部业务为合约分保和临时分保。二是上海华商分保集团,主要有太平、久联、华商联合、大沪和中国等五家,这类成员多属民营公司。这些再保险集团的建立,有效地解决了民族保险业部分的风险分散问题,增强了各家公司直接承保能力。三是外国保险公司经营的再保险,以美亚保险为最,这一方势力仍然主宰中国再保险市场。

在国民党统治的后期,恶性通货膨胀,金融秩序混乱。据统计,1946年9月至1949年5月,物价骤涨1051倍。中国保险业遭受严重摧残,一大批保险机构因货币贬值或投机失败,业务停滞,坐吃山空,负债度日。连一些较有实力的保险公司也陷于难以支撑的困境。华商联合保险集团感叹:“金圆券发行未久,遽尔贬值,嗣后是否有保持稳定之可能,无人敢逆料,倘法币末期之困难情势重演于今日,则恐我保险业将濒于危殆。”保户对金圆券已经失去信心,即使有投保意向,也只愿以外币保额投保和计算赔款。于是,国营的和其他一些尚有余力的保险公司,改以银元、美金和港币承保。“大上海分保集团”于艰危时世中勉力支撑,直到1949年解放前解散。

“民联分保交换处”:再保险市场恢复和重建的强力推手

1949年5月,鉴于对外分保关系完全中断,大部分复业的私营保险公司资力薄弱,承保能力有限,业务停滞,打破若干分保集团割据局面。实现保险业团结,维护民族保险业的健康发展,促进共济互助和共同繁荣,充分发挥保险业在恢复国民经济中应具有的基本作用,成为行业发展的内在需求。人民政府为了整顿保险市场、制止投机活动,规定各保险公司除经营保险业务外,不得兼营炒卖美钞、证券和其他商业活动,在承保国内保险业务时,不得签发外币保险单。1949年6月,人民政府召集保险同业公会全体会员,说明今后保险业的基本政策和发展方向。经过一个多月的学习讲座,为了使私营保险公司摆脱对帝国主义保险公司的依赖,并彻底改造私营保险业的依附性、买办性,经绝大多数公司表示同意,协商决定在“国营公司领导支持和私营公司自愿参加”的原则下,组织一个联合机构,采用集团分保办法,专门处理私营保险公司的再保险问题。

1949 年7月20日,华商再保险集团“民联分保交换处”正式成立,当时上海、天津的私营保险公司共有64家,其中47家加入了民联,约占总数的75%。公推丁雪农为主任委员,董汉槎、毛啸岑、孙广志为副主任委员,唐雄俊任经理,下设总务、业务、分保、会计四部和研究室,其工作人员均从原太平和大沪分保集团(前身即为“大上海分保集团”)借调。民联的办事机构也设在太平保险公司内,在业务上与中国保险公司联系,在政策上受军管会金融管理处的领导,规定凡成员公司必须将其全部业务交给该交换处,不得自留,由民联集中办理估保和分保事宜,按约定份额再接受其他成员公司的相互分保业务。

民联分保交换处是解放后上海工商业中最早成立的一个联营机构,它的创办,改变了华商保险公司依赖外商的心理,大大增强了华商保险业的信心,同时为私营保险公司的进一步联营奠定了基础。民联各公司在业务上大有起色,每月都有六七千笔业务,至1950年底已有70%的公司扭亏为盈,改变了以往长期亏损的局面。由于民联的成绩有目共睹,1950年4月,民联分保交换处进行改组,调整了成员公司,扩充为新民联。原久联分保集团的数家公司宣告加入。6月1日,宁绍和兴华公司加入;7月1日,永安加入;8月1日,先施加入;1951年7月,华商联合的几家公司加入;1952 年1月,由于上海保险全行业实行公私合营,组成了公私合营的太平保险公司和新丰保险公司,民联分保交换处完成了历史使命,于1952年4月宣告结束。

与此同时,外国在华保险公司纷纷退出中国保险市场。到1952年底,中国人民保险公司的分保业务收入达344亿元,而中国保险公司的分保费收入多达722.2亿元。

光荣与梦想:中国再保险事业东山再起

公私合营以后,我国保险业一直是中国人民保险公司独家经营,实行“国内业务不办理再保险,国际再保险业务实行国家垄断”的再保险政策。1968年12月,中国人民保险公司决定海外业务对外的再保险由民安保险公司办理,之后在国内不存在再保险市场的概念。

1979年中国国内恢复保险业务以后,保险业逐渐繁荣兴旺,到80年代末,随着其他保险公司主体的出现,再保险问题提上议事日程,1988年,根据《保险企业管理暂行条例》的规定,开始实行国内法定再保险,国内各家保险公司应将其每笔业务的30%向中国人民保险公司办理再保险。施行法定再保险的目的在于稳定保险业的经营,提高国内市场的承保能力,防止保费外流。由人保再保部代行国家再保险公司的职能。上世纪90年代之后,随着保险公司的增加,法定再保险全面展开。

1992年,平安保险公司和太平洋保险公司获准经营国内和国际再保险业务。1996年,中国人民保险公司进行了改革,改组后的中保集团设立了中保再保险公司,这是我国建国之后出现的第一家专业的再保险公司。该公司于1999年再次改组,正式更名为中国再保险公司。

2011年12月,中国再保险(集团)股份有限公司获得了英国劳合社成员公司资格,迈出了中国再保险业历史上具有里程碑意义的一步,实现了几代再保险人的夙愿。我们期待从此为契机,中国保险人能够进入劳合社、认识劳合社、学习劳合社技术特别是风险管理技术,不断提升中国再保险事业在国际保险业的地位。