用于火险估价的上海城区分级“地段图”

美商亚细亚保险公司搪瓷招牌

金星保险公司铁质火标

先施水火铁质火标(1)

李平书

华商丰盛保险公司客户搪瓷圆形招牌

上海联保水火保险有限公司铁质火标(1)

上海联保水火保险有限公司铁质火标(2)

上海联保保险公司招牌

太古火险公司铁质火标

曾经的消费时尚:“保险火标”钉门楣(下)

自信自觉:华界精英追慕西方,后起直追发愤图强

上海作为中国近代史上成长最快的都市,有着许多城市文明进步的发展记忆。

上海老城厢原本人烟稠密、商业繁荣,但显然不是一个近代化的城镇。房屋低矮密集,道路狭窄,连马车都无法通行,更遑论通水通电通煤,到19世纪末,仍是一派黑灯瞎火的情形。上海公共租界(以英美为主)和法租界,作为现成的西方文明窗口,提供了可供学习借鉴的样板。“街衢之间,日事洒扫,迂者直之,陂者平之;设有失慎,捕房鸣钟报警,水龙、火龙、药龙络绎奔赴”,起到示范辐射效应,不仅带动了华界的市政建设,更刺激了华界居民,也就是说,租界道路交通的崭新面貌,给上海人造成的刺激,不仅是物质层面上的,也是精神层面上的。时人将租界与老城厢市容作过对比,这样描述:“租界马路四通,城内(指老城厢)道途狭隘;租界异常清洁,车不扬尘,居之者几以为乐土,城内虽有清道局,然城河之水,秽气触鼻,僻静之区,坑厕接踵,较之租界,几有天壤之别。”连外来旅游者也嫌其肮脏不堪,“往往不堪涉足”。租界市面因道路交通发达而日显繁荣,成为上海的政治、经济中心,而华界几乎仍停留在原有面貌里,并且有愈来愈多的华人居民迁往租界。

正是在这样的刺激下,不少华人希望“如租界之法以治之”,上海人变被动为主动,奋起直追,“仿租界之式”,城厢内外、闸北、吴淞和浦东等地相继成立马路工程局。华界名流尽一切可能在改进华界消防环境、增加措施、添置设备方面做了许多工作:拓宽里弄街道,留出防火通道,增设市政消火栓,开始了道路交通近代化进程。

这个时期,华界的公私建筑大都以木构为主,稍有不慎就会引发火灾,那时的居民和商店大都用火油(煤油)灯来照明,有些人家还用蜡烛和油盏照明,极易碰翻燃烧起火。居民煮饭的燃料,也以柴草为主,堆积面大,遇火易燃。烧过的柴草灰如果处理不当,也能造成死灰复燃引起火灾。特别到了冬天,天寒地冻,气候干燥,火烛尤需注意。每年冬至一过,便有巡夜更夫,一面敲梆子,一面高喊“寒天腊月,小心火烛”,就是要人们提高警惕,注意防火。尽管如此,每年火灾还是常有发生。而当时消防能力比较薄弱,在相当长的时间内,消防设施十分落后,其主要设备就是消防池——即在居民区里挖几个大池子,蓄满水,一旦发生火情,就可以从中舀水灭火。直到20世纪20年代,消防人员灭火基本上都在使用土制水龙,救火过程中,需要消防员轮流压杠。因为水压不大,射程有限,遇火势情急,往往扑救不力,损失惨重。即便到了后来,引进了一些外国的消防水枪,即机器水龙,以柴油机为动力,灭火能力大大加强,但因为消防队数量有限,一旦有火警,心急火燎赶来后,往往已经无法挽救了。加之那一时期的消防警专业训练很少,即便及时赶到,灭火时仍会有技术上的限制。对于商户来说,一旦出现火灾就会血本无归,所以购买火险就是很平常的事情。

伴随着老城厢近代化进程,华界民间救火会组织也需要统一起来。上海城厢内外总工程局成立以后,开始从地方自治的角度出发,着手整顿消防事宜。为了避免在救火时各救火团体发生冲撞,导致纠纷,1907年8月,华界39处救火社合并成统一的城厢内外救火联合会,宣告上海救火联合会成立。联合会通过了《上海内地城厢内外救火联合会暂定章程》,上海第一商界闻人、全国商团联合会会长李平书当选为首任会长(李曾任中国通商银行总董、轮船招商局董事,1906年12月,李联络曾少卿、朱葆三、王一亭、顾馨一等发起创办华成经保火险公司,李出任经理,总公司设在南市外马路万聚码头衣字186号,经营火险业务。次年参与发起筹组华商火险公会。1936年改组更名为华成保险有限公司)。上海救火联合会是在地方精英指导下、以商界为中心集结起来的市民团体。救火会为了统一力量,协作配合,在上海县政府、巡警当局、市公所、各救火会的联合参与下,在组织上进行了一番整顿,按照一个地区设置一个救火组织的原则,设置若干区域,对原有的救火团体进行合并和重组。之后,上海救火联合会下辖东西南北四区,以及浦东救火会。

救火会的活动体现了地方社团的公益性,因此,地方居民纷纷自发参与,并在财政上给予支持。1908年,救火会决定模仿租界建立警钟楼,工程历时2年,于1910年9月竣工。在向上海申请工程用地时,很快便得到了知县的批准。建设费用基本上由民间筹措,以商业资本出资为中心,南市各界居民纷纷捐款。由于参加救火会的上海市民的不懈努力,华界消防工作的效率得到了很大提高,1920年前后,曾经是租界两倍的华界火灾保险费,降低到与租界同等的水平。

即便如此,尚有华界的一些城区,如南市老城厢、闸北地区等,因房屋建筑简陋、道路狭窄、水源不足,更缺乏救火设施,均被外商保险公司列在拒保范围。而且在租界里对华人住户也另眼相看,除殷实店铺或大户人家外,一般不予承保,以致当时形成这样一种认知风气:租界华人竟以参加保险获得一块保险标牌钉上门楣而沾沾自喜,引以为荣,似可藉此显耀自己殷实大户的身份。

那是中国保险业历史上一段美好时光,保险业的社会认可程度高,行业形象美好,还没有遭遇今天的尴尬。由于火灾频繁,公私机构都需谋得保障,踊跃投保,保险在减灾防损方面的独特作用愈加显现,甚至人们在经济交往中把对方有否参保作为评判生意往来是否可靠的依据,保险业十分受欢迎。

分类承保:老城厢火患频仍,实行火险差别费率

正是由于与租界相比,华界的火灾发生频率很高,以至于华界的火灾保险费竟为租界的两倍。

根据记载,上海火险公会厘定的费率,主要以房屋建筑的牢固程度为依据,按照房屋结构的抗火性能,将费率定为头、二、三等,这是基本费率,有了保险精算的意味。为便于分保,不论华商、外商保险公司都统一使用一种“地段图”。此图由上海火险公会作价供应,内部使用。所谓“地段图”,是按照上海市内全区划分为许多地段,顺序编号,保险公司在保险单上必须注明所承保的地段号码,保户门楣上悬钉铜质或铁质火标。

请容许笔者对照《上海市保险业同业公会上海火险公会火险费率规章》,概述其中的火险分区差额费率的规定,帮助我们了解这一特殊的保险行业政策。

《规章》将上海划分为三个区,实行不同保险费率,并在图中详细标注区域界线:

一区界(图内蓝色处)由黄浦江(在顾家浜对面——进平凉路东首)沿公共租界之北朝西直至沙经河,再沿沙经河之西岸朝北齐至江湾路对面,再沿江湾路南边至老江湾路,过淞沪铁路。随淞沪路线之西朝南至上海北站,圈进北站围场,西至民德路为止再南下(所有房屋一并圈进),至界路之西,再(一切建筑在内)沿海宁路北朝西(一切建筑在内)至北西藏路之西南下至苏州河之中。沿苏州河朝西至沪杭铁路,再沿铁路东一直朝南至虹桥路,从虹桥路朝东至徐家汇路,朝南至徐家汇河浜,朝西沿蓝维靄\路中,再西经麋鹿路中直至法华民国路,沿北往东至十六铺旧集水街,再东达黄浦江中复沿黄浦北行至顾家浜为止。

二区界(红色)包括上海城内及南市之一部分(法租界南),西从民国路中至麋鹿路中再继续迤南由蓝维靄\路至斜桥(陆家浜交界),复东由陆家浜路中达黄浦江,再由黄浦江之西岸(南市外滩)北上至东门路。

三区界(白色)所有一切区域之不属于一区及二区之范围,而在距第一区十英里以内,及黄浦江之东岸浦东属之。

区域种类及应加保费之数(见下表)。

目前所见的保险公司火标实物,大概有二三十种之多,属于外资保险公司的有凤凰火险公司、英商保家保险公司、巴噜士火险公司、望赉保险等;属于华商保险公司的有太平保险、永安水火、先施水火、大中国保险、金星保险公司等,这些“保险公司火标”是中国保险业和金融成长的见证。

唯有研究才能发现价值,借助于这些锈迹斑斑的保险公司标牌,给我们展开了外商火险业务进入中国市场激浊扬清、促使华人后起直追发愤图强的历史画卷,挖掘它们背后独特的研究价值,领略它们蕴藏的保险历史文化意义,可以促使我们进行中国保险业发展追问,保险业究竟迷失在哪里?跌宕起伏的奋斗历程令人振奋,激人反思,展望中国保险业的未来,我们应该更有信心。

【主要参考资料】

《中国保险年鉴》(沈雷春、曹鹏主编/中国保险年鉴社/1936年出版)

《中国保险史》(中国保险学会编审/中国金融出版社发行/1998年9月第1版)

《上海金融志》(洪遐管主编/上海社会科学院出版社/2003年7月第一次印刷)

《上海的发端》(叶亚廉、夏林根主编/上海翻译出版公司/1992年1月第1版)

《上海传奇——文明嬗变的侧影》(罗苏文著/上海人民出版社/2004年12月)

《道路交通与近代上海城市发展——以英租界为中心的考察》(邢建榕著)

区域种类及应加保费之数

注:①一切加价不适用于码头,码头保价另载码头栏内。

②工业险及棉花险之不在一区内者一律照第二区加价。

③一切汽油险之不在第一区范围内者照第三区加价。

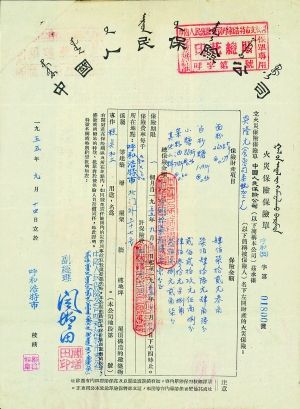

老保单揭秘

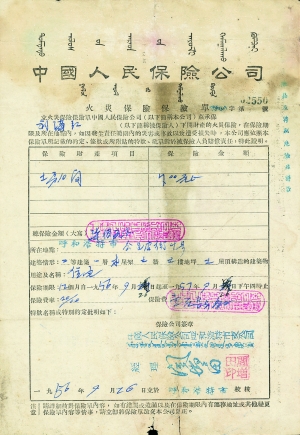

名称:蒙文保险单

险种:火灾保险

地区:内蒙古呼和浩特

时间:1955年9月14日

尺寸:25cm×18cm

这张蒙文保单并没有对保险内容及条款全部进行翻译,只是将公司名字及险种进行了蒙文标注。

被保险人为兴隆元(食品公司委托加工厂);保险财产有面粉、白砂糖、小糖、菜籽油、其他小料,并分别计有单价、总量及大写的总价。从款项中可以看出,此时标价已为人民币新币了。

保险期限为1个月,保费一栏已看不清。用途为“糕点加工”。

签单人处盖有汉、蒙两种文字的蓝色印章,内容为“中国人民保险公司呼和浩特市支公司”,副经理闫增田,并有校核印章。

右上方有红色矩形“印花总贴,保单专用”的印章。保单上方的名称是公司的标准字,但没有加印红色司徽。背后附有一张保费收据,上面有红色的公司圆章,同样是汉、蒙两种文字。

在保单上所列数字处都加盖了九叠篆长圆印章,九叠印是从唐宋开始流行的官印,笔道纤细,全为朱文,刻意强调线条的曲叠,如龙飞凤舞一般。因其烦琐,后习用在财务单据的数字上加盖。

名称:蒙文保险单

险种:火灾保险

地区:内蒙古呼和浩特

时间:1956年9月26日

尺寸:25.5cm×18cm

这张蒙文的火灾保险单,设计上已由原竖排的文字改为横排了,可见随着时代的变化,保单也变化了许多。

刘满红投保的土房共10间,保额700元(新币),保费1元4角(新币)。为住宅房,建筑情形二等建筑一层木屋架土屋顶,看来是较简易的住房。保险期限为12个月。

据1955年财政部报告所列;城市自愿保险中的火灾保险全年保费收入1907.17万元,完成原定计划106.79%,较上年增加8.29%。由于制定的计划仅较上年增加0.47%,有些保守,特别是占全国火险业40%左右的上海分公司,年初制定计划时担心业务不容易巩固。可是到年底执行结果,超额完成计划15.59%,巩固率达85.91%。各地注意把分散性业务作为一个方向发展,开展私人房屋保险和家庭财产保险,东北有些地区开展了集镇火险。此外,有些地区未按强制保险办理公私合营业务及手工业合作社业务,也是1955年火险超额完成计划的一个原因。全年火险赔款支出为156.77万元,赔付率为8.22%,与1954年赔付率4.49%比较呈上升趋势。